育人之要,在于立德;强国之基,系于人才。一部思政剧、一场调研课、一份案例集,串联起重庆理工大学研究生教育的三条主线:红色润心、协同强能、案例反哺。理想与实践接轨,课堂与岗位贯通,一套研究生培养新范式正加快形成。

红色润心——坚定信念之基

重庆理工大学充分挖掘校本红色资源,提炼形成了“以抗战文化”“兵工基因”“红岩精神”为核心的具有鲜明辨识度的红色文化精神体系。

学校将红色教育资源剧本化呈现,以沉浸式情景教学推进叙事变革。教育部高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目-高校原创文化精品项目《红色的岩》是重庆理工大学师生以红岩烈士校友为原型打造的思政公开课,通过“课本变剧本”“舞台变讲台”“局外人变剧中人”“独唱变合唱”的叙事转化,构建了一个立体的、多维感知的“信仰”大课堂。

高校原创文化精品项目《红色的岩》。

这样的“沉浸式思政课”,学校以“红岩精神”浸润理想信念教育、以“兵工基因”滋养大国工匠精神,以“抗战文化”培植民族复兴使命,将“为党育人、为国育才”的责任转化为“红色工程师”培养的生动实践。

“红岩精神润初心 廉洁审计担使命”主题党日活动。

学校还依托校企研究生联合培养基地、校企协同攻关项目,建成产业链上的科研攻关团队临时党支部16个。会计学院研究生党支部紧紧围绕专业特点打造样板支部,形成了“数智先锋”“廉洁审计”等党建品牌,开展了“红岩精神润初心,廉洁审计担使命”“步入社会与廉同行”等主题实践。

协同强能——淬炼过硬之才

育人,既要铸魂,更须强能。

围绕“工程型、应用型、创新型”高层次人才培养目标,学校不断拓展“校企协同、产教融合”的实践路径,推动课堂教学延伸至企业一线,科研课题对接产业需求,探索实现“从课堂走向工厂、从课题走向生产”的育人闭环。

学校先后与长安望江、建设工业等重点企业共建研究生实践基地。2018年,知识产权学院就设立“移动课堂”,组织研究生赴北京、深圳等地调研国家知识产权运营平台、中关村创新基地。

“调研让我看清了理论与实务之间的落差,也找到了职业方向。”研二学生陈婷的感受,道出了不少学生的共鸣。据统计,这类实践项目每年覆盖学生超800人,从“打卡式”走访转向“带题出发、带果归来”,有效提升了研究生解决问题的能力。

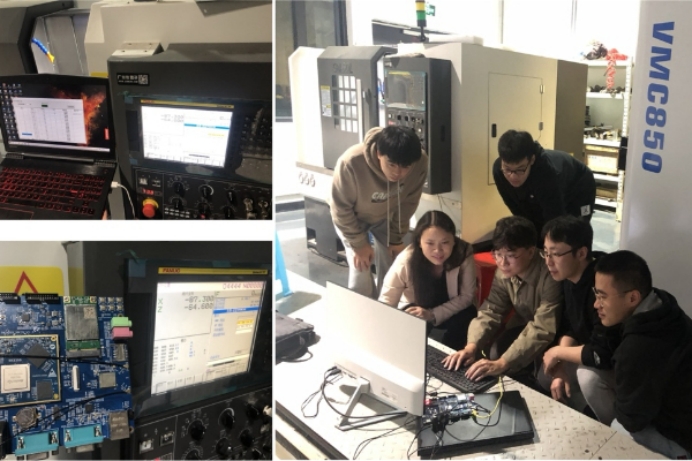

杜柳青教授带领研究生团队在企业一线开展技术攻坚。

近年来,学校不断完善“请进来、走出去”的实践体系,依托市级重点实验室、国家级“双创”基地等平台,推动研究生与企业联合开展科研攻关,已有20余项学生项目实现成果转化,5项获得企业融资。

目前,学校已建成19个重庆市级研究生联合培养基地,落地百余项高质量校企合作项目,涵盖智能制造、新材料、数字经济等重点领域。与龙头企业、科研院所深度开展“订单式”“嵌入式”协同育人。通过“真题真做”的实战磨砺,研究生在解决真实问题中练就过硬本领,也在就业竞争中脱颖而出。

案例反哺——夯实育人之本

如何让研究生真正学会解决“真问题”?重庆理工大学给出的答案是:“让案例回到课堂。”

重庆理工大学坚持“产业进课堂、技术入教材、实务进教学”,构建“从实践中来、到课堂中去、再反馈实践”的教学闭环。会计学院推出原型案例教学法,立项教育部学位与研究生教育发展中心主题案例3篇,获全国会计专硕(MPAcc)优秀教学案例3篇,围绕制造强国、数字经济、国企改革等方向自主研发系列实验教学原型案例库近200个,《会计信息化》课程获国家级精品资源共享课,《信息系统审计》《财务管理》等10余门课程获重庆市课程思政示范课程。

学校全面推进“三进两化”改革,即产业链进课程、企业案例进教材、智能场景进课堂,创新成果产业化、科研资源教学化。例如,与长安望江、建设工业等企业产学研联合攻关、联合共建研究生优质课程,实现教学与产业“双向赋能”。

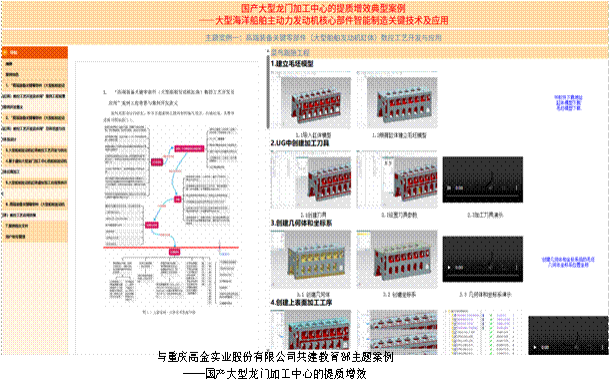

校企共建教育部研究生案例库,面向全国研究生推广应用。

在重庆理工大学,“真刀真枪”的难题变成了“活教材”。几乎每个研究生实践项目结束后,都需提炼成教学案例,纳入案例库。财会专业案例库已在多所高校推广,机械工程学院开发的“大国智造”主题案例入选教育部全国专业学位研究生案例库,导弹制导算法优化、新能源电池管理系统升级等典型案例,帮助研究生在课堂中“身临其境”学习解决实际问题。

“案例反哺的价值在于可复制、可持续。”学校负责人表示,未来将从平台拓展、课程体系升级、成果机制精细化三个方向持续发力,构建更加系统、开放、可持续的研究生培养生态。(何珊珊 胡念 李昊东)