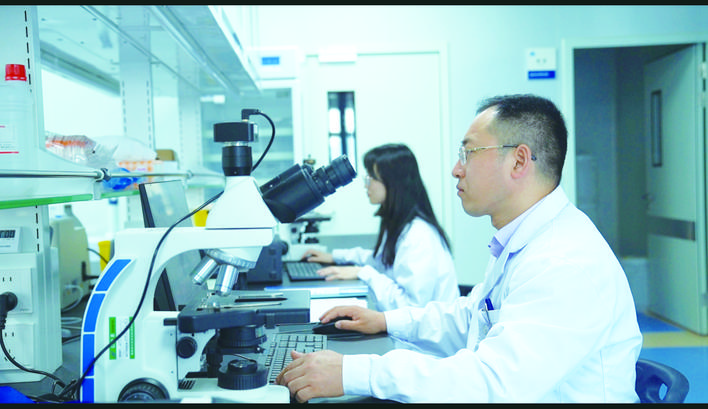

印明柱(前)带领团队开展狙击肿瘤的科研攻坚。

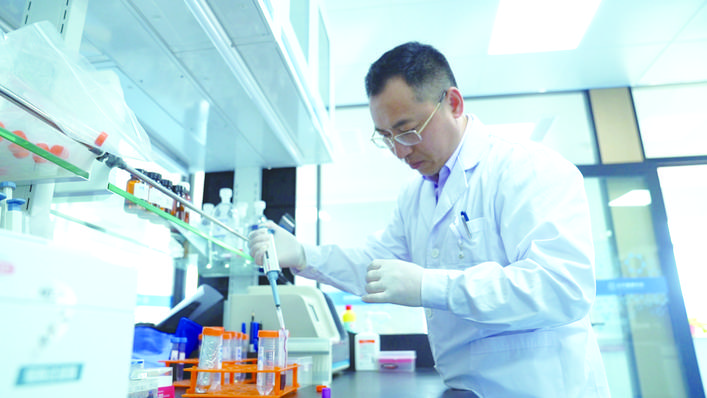

印明柱在做实验。

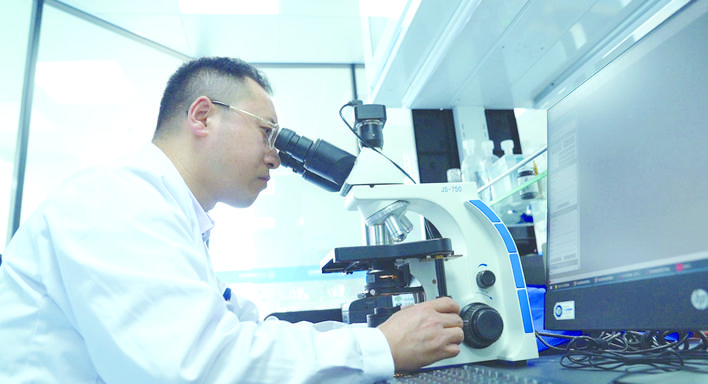

工作中的印明柱。

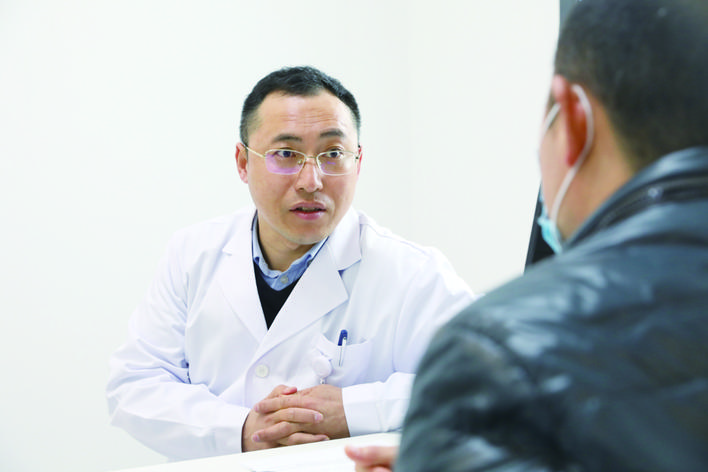

印明柱(左)与患者交谈。

深夜的重庆大学附属三峡医院分子病理中心,实验室的灯光依然明亮。透过玻璃窗,印明柱教授正专注地盯着屏幕上跳动的基因测序数据,身旁的咖啡早已凉透。

自去年以第一通讯作者身份在国际顶尖刊物《自然》发表题为《单细胞分辨率的肿瘤脉管图谱》论文,并取得重大科研成果后,他和团队更加忙碌了。

“肿瘤患者等不起,早一天突破就能多挽救一个家庭。”这位国家青年拔尖人才、重庆大学附属三峡医院副院长擦拭着眼镜,目光始终紧锁在闪烁的基因图谱上。

很长一段时间,他舍弃周末与节假日,带领团队争分夺秒,开展狙击肿瘤的新一轮科研攻坚。

这绝非易事。肿瘤作为世界医学难题之一,全球科学家为之付出巨大努力,却至今仍是医学领域尚未完全跨越的“鸿沟”。

“越是艰难,越要攻克。”印明柱戴上眼镜,坚毅的目光透过镜片扫向桌面厚厚的资料。此刻,他宛如一位在科学迷宫中执着探寻出路的探险家。

从耶鲁到三峡的科研长征

人类与肿瘤的斗争持续数千年,每一次突破都伴随着科学技术的发展。

从最初用植物、矿物等药物治疗,到手术切除;从放疗和化疗引发的第一次肿瘤治疗革命,到靶向药物掀起的第二次革命,再到如今的免疫治疗第三次革命,一代又一代科研人员接力前行,狙击肿瘤的科学研究从没止步。

印明柱,正是其中一员。

从选择学医那天起,印明柱就坚定了科研报国的志向。2018年初,结束在耶鲁大学医学院的工作后,他带着国际最前沿的肿瘤研究技术和一颗赤子之心踏上回国之路。如今,他来到三峡库区,加入重庆大学附属三峡医院,投入肿瘤表观遗传学、癌症生物学、肿瘤免疫学及创新药物转化研究。

“要让中国在肿瘤研究领域拥有话语权”,这个朴素而坚定的信念,成为他日后带领团队攻克一个又一个科研难关的精神支柱。

在医学领域,肿瘤一直是研究的热点与难点。而肿瘤血管作为肿瘤生长和发展的关键因素,其形成机制以及与癌症的关系备受关注,也是众多科研学者努力探究的课题。

印明柱针对肿瘤血管生成的分子机制展开了长期研究。他带领团队完成对4224例肿瘤患者及1750例非肿瘤患者的基因数据分析,并整合公共数据资源,构建了动态更新的疾病数据库。此后,基于该数据库,研发出一种智能算法框架,实现了单细胞测序与空间转录组技术的整合,进而搭建起具备国际领先水平的靶点挖掘系统。

“我们希望从海量病例中找出免疫细胞对抗肿瘤的规律,从而发现狙击肿瘤的新靶点。”印明柱坦言,这是一场在黑暗中摸索的持久战。

“验证一个研究结论是否可靠,可能要重复上百次的实验。”团队成员赵章翔博士回忆道。

正是这种近乎偏执的坚持,让团队在2024年取得了重大突破。

2024年7月,在对来自372个供体的437个肿瘤样本和相邻非肿瘤样本进行计算机分选,随后对肿瘤血管微环境细胞进行测序后,印明柱团队成功绘制出全球首个人类泛癌种脉管系统全息细胞图谱,相关成果登上《自然》期刊。

对于印明柱来说,发表论文并非最终目的,最终目标是通过科学突破认知,实现对肿瘤的有效狙击,这意味着还有更漫长的科研之路要走。

印明柱身边工作人员介绍:“他每天早上六点半就开始工作,常常忙碌到晚上十点,甚至第二天凌晨还坚守在工作岗位上。”印明柱不仅担任医院副院长,还肩负着肿瘤早期诊治中心、分子病理中心、转化医学研究中心及重庆大学智慧病理诊断中心负责人等职务,同时带领着45人组成的学科团队,担任5名博士研究生、4名硕士研究生导师。行政、教学、临床、科研四重身份,让他早生华发。

“科研的终极审稿人不是学术期刊,而是患者的生命。”印明柱说,这句话正是他全部的动力源泉。

为“无药可医”者开辟生路

“印教授,我的孩子能走路了!”这是中线癌患者小林(化名)母亲发给印明柱团队的一条信息。

中线癌,一种凶险的“青年杀手”,曾让无数家庭陷入绝望。然而,因为印明柱团队研发的新一代BET抑制剂NHWD-870,这些罹患中线癌的患者正在改写命运。

更令人动容的是来自中国香港的一名患者的故事。

2023年8月,这名患者通过互联网信息平台联系上印明柱。经过团队评估和积极沟通,家属在知晓风险后,仍不远千里来到万州,寻求抗肿瘤新药治疗。

由于患者病情危急,印明柱亲自带队到万州北站搭建临时抢救点。当救护车呼啸着驶向医院时,一场跨越千里的生命接力就此展开。经过紧张的抢救,病人转危为安。

在重庆大学附属三峡医院,依托全国首个中线癌专科,印明柱团队已收治来自28个省份的168名患者,其中近半数是曾被多家医院婉拒的“医学孤例”。而这些患者背后,都是一个家庭对重获新生的渴望。

当前,科学研究发现BRD4-NUTM1融合蛋白是癌症创新疗法的新靶点之一。研发BET抑制剂,成为许多科研学者的新追求。

这些年,印明柱与合作者共同开发了新一代BET抑制剂NHWD-870,该药正在重庆大学附属三峡医院开展单个适应症的临床Ⅱ期试验,展现出优异的疗效。

经过临床转化研究,印明柱还发现了该药物的抑制路径,为进一步临床全身用药、外用药开发以及创新联合治疗策略的发展提供了新思路和数据支撑。

此外,印明柱还带领团队加快创新药物对中线癌的临床试验,并在全国发起成立中国抗癌协会肿瘤基因诊断专业委员会中线癌基因诊断工作组,牵头发布《中线癌诊断与治疗专家共识》为该疾病的诊治指明了方向。

这项原创性新药研发成果,获得了中国发明创业创新奖一等奖、重庆市首届医学科技创新成果转化大赛一等奖,成功填补了国产相关小分子抑制剂的空白。

用阿秒技术跑赢癌细胞

在医学界,肿瘤有个“二八定律”:80%的肿瘤发现时已是晚期,治愈率仅为20%;20%在早期被发现,治愈率则在80%以上。

“早发现一天,就能多挽救一个生命。”这是印明柱常挂在嘴边的话。面对肿瘤诊疗领域“80%病例确诊时已是中晚期”的残酷现实,他执着地选择“扭转”。

为此,他牵头在重庆大学附属三峡医院成立了“肿瘤早期诊治中心”,组建相应工作团队,全力以赴推进肿瘤早筛创新科研工作。

为加快早筛技术创新,他与2023年诺贝尔物理学奖获得者费伦茨·克劳斯展开跨界合作。他们将测量阿秒级(一百亿亿分之一秒)光脉冲的前沿物理技术引入肿瘤早筛,这项突破性的尝试犹如在微观世界安装了一个超高速摄像机,能够捕捉到癌细胞内最细微的分子活动轨迹。

如今,依托该创新技术,国际首个肿瘤早期诊断多模态平台正在加速建设中。

“有望将早期检出率提升到新高度。”印明柱满怀信心地说。

从单细胞测序到创新药物研发,从绘制基因图谱到阿秒技术创新应用,印明柱始终在与死神赛跑。在这场没有终点的马拉松中,他以科学为矛,以仁心为盾,为无数患者点亮生命的曙光。

正如他所说:“每个被挽救的生命,都是对科研价值最崇高的肯定。”

在抗击肿瘤的最前沿,印明柱用行动诠释着新时代医者的使命担当。他的科研成果不仅体现在国际顶尖学术期刊的论文和发明专利上,更镌刻在每一位重获新生的患者眼中闪烁的泪光里,印刻在他们重新绽放的笑脸上。这些被治愈的生命,正是对一位科研医者最珍贵的褒奖与礼赞。(尧华燕)