保存着7700余件古生物标本的“生命档案馆”——重庆自然博物馆古生物库房,将在5月18日国际博物馆日这天揭开神秘面纱,向世人展示新中国第一代古生物学家在巴蜀大地留下的科学足迹。

只有在这天,观众可以走进库房中,亲手触摸这些来自远古的生命遗骸。5月14日,记者提前走进库房打探,看看这里有些什么宝贝。

古生物库房乃“藏宝之地”

重庆自然博物馆作为一座集收藏、研究、展示自然科学及综合类藏品于一体的教研机构,其藏品丰富多样,犹如一座自然科学宝库。

重庆自然博物馆副馆长赖东介绍,馆内藏品类型广泛,涵盖了动物、植物、古生物、古人类、矿物、岩石、矿石等多个类别,数量多达12万余件/套。然而,受展厅空间限制,仅有8000余件/套展品能够与公众见面,其余90%以上的藏品只能静静地沉睡在藏品库房中。

2022年开始,为了让公众更好地了解博物馆的馆藏,重庆自然博物馆创新地在每年的国际博物馆日,选择有特色的藏品库房面向公众开放。此次对外开放的古生物库房现有藏品4500余组7700余件,包括了古动物、古植物、古人类及石器等多个类别,其中珍贵藏品800余组1800余件。作为专门用于收藏、管理和研究古生物标本的重要设施,可以说,它是保存地球生命证据的“档案馆”。它连接过去,可以帮助人类揭开生命演化之谜。

想参观古生物库房该如何报名呢?5月15日,重庆自然博物馆将在其微信公众号上公布报名渠道,市民可通过链接进行报名。

可看1.5亿年前的宝贝

古生物库房里藏着哪些鲜为人知的宝贝?

1950年,成渝铁路建设工程在重庆至成都段破土动工。被誉为“四川古生物调查先驱”,时任西南地质调查所技师的青年学者陈重枢,在重庆某处工地发现了几块布满纹路的灰褐色石板。

经鉴定,这是距今约1.5亿年前的蛇颈龟化石。这批包含“重庆蛇颈龟”“射纹蛇颈龟”在内的珍贵标本,成为中华人民共和国成立后西南地区首次系统发掘的脊椎动物化石,如今正静静躺在古生物库房之中。

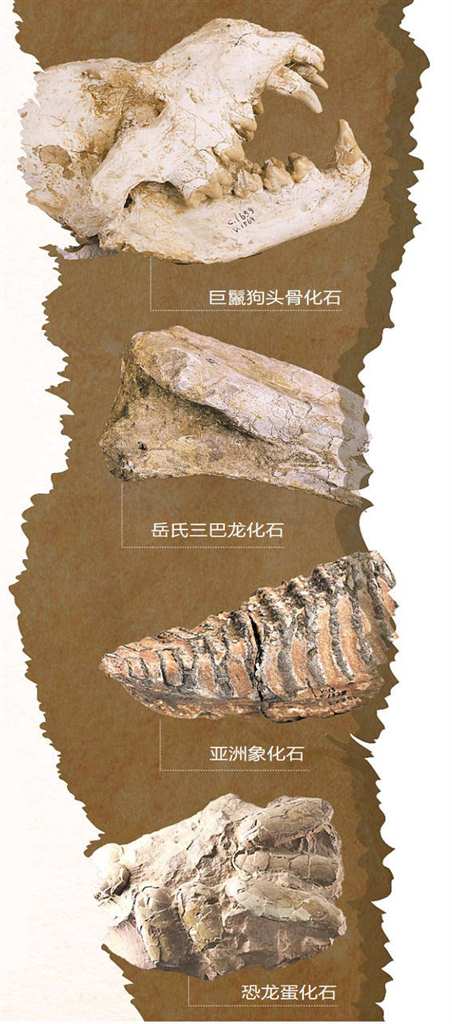

两年后的1952年,重庆大田湾体育场建设工地传来捷报。中国古脊椎动物学奠基人杨钟健率领的科考队,在红色砂岩层中发现了一具完整的蜥脚类恐龙化石。这具被命名为“岳氏三巴龙”的化石,体长超过15米,其颈椎化石至今仍保留着清晰的神经棘结构。同时期在四川资阳黄鳝溪发现的亚洲象化石,刷新了学界对晚更新世(12.6万年至10万年前)的中国南方动物群的认知,其中一具完整门齿化石被列为国家一级文物。

赖东说,这些发现背后,是新中国第一代古生物学家“边建设边科研”的奋斗史诗。据档案记载,当时科考队常借宿工地,用煤油灯整理标本,甚至将铁路工人的安全帽改造成化石保护罩。正是这种筚路蓝缕的探索精神,为重庆自然博物馆古生物库房乃至中国的古生物研究奠定了收藏基础。

看完藏品还可动手制作

在恒温恒湿的重庆自然博物馆古生物库房中,两列特制防震柜中封存着地球46亿年生命长河的关键物证。其中,一具长1.2米的俄罗斯滑齿龙头骨格外醒目。这种生活在侏罗纪海洋的顶级掠食者,堪称恐怖的怪兽。

赖东介绍,滑齿龙脑袋外形扁长,一双大眼睛长在脑袋顶上。在滑齿龙的嘴中长有两排锋利的牙齿,这些牙齿向外交错咬合在一起,让人不寒而栗。大嘴+尖牙是滑齿龙的杀戮工具,任何被它咬住的动物都会受重伤。

而在另一个化石架上,巨鬣狗头骨化石的咬合面仍残留着钙化痕迹。这种体型堪比现代狮子的史前猛兽,曾与北京猿人同期生存。科研人员通过CT扫描发现,其头骨内部的气窦结构异常发达,印证了古生物学家裴文中关于“巨鬣狗可能具备独特发声系统”的假说。

相邻展柜中,20枚呈放射状排列的恐龙蛋化石,则记录着白垩纪末期的生命绝唱。

除了各式各样的动物化石外,库房里还存放着形态各异的“树化玉”。这些形成于三叠纪的硅化木,保留了原始树木的年轮结构,其玉化部分经光谱分析显示含有稀有金属元素,为研究古地理环境提供了全新视角。

据悉,本次活动参与者还可以在博物馆专家的指导下,亲手制作化石模型。本次活动将首次推出“石膏化石模型制作”研学内容,设置完整的体验式学习流程。参与者将在专家指导下,系统了解化石形成原理、地层年代划分等基础知识,学习三叶虫、菊石、恐龙等典型化石的特征。