用情感弧线描述小说人物叶文洁的情绪波动,为AI应用设计具备自由意志的剧情支线,在重庆轨道列车穿楼瞬间构思时空折叠方案……这些“脑洞大开”的跨界场景出现在重庆大学中文系的“创意写作”课堂上。让文科生学编程、理科生写小说的“跨界导师”正是重庆大学中文系副教授刘洋,同时他还是一位凝聚态物理学博士和华语科幻星云奖得主。

“当年填报志愿,我所有批次都只填物理系,就因为从小爱看科幻小说。”少年时的“科幻后遗症”,引导刘洋走上科学研究之路,但他也一直没放下手中的笔。在北京师范大学攻读凝聚态物理博士期间,他白天在实验室研究超导新材料,腾出夜晚的时间在电脑上写科幻小说。

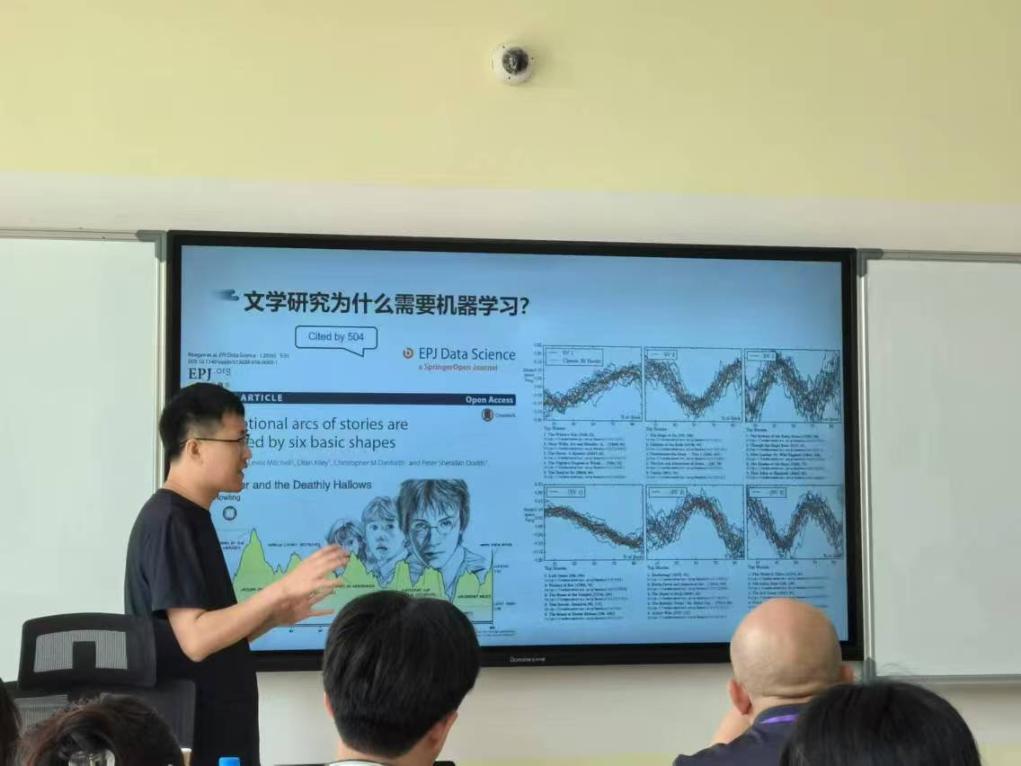

重庆大学中文系副教授刘洋为来自文理各科的学生上课。(受访者供图)

2012年,刘洋将研究生期间的科幻写作课作业《时振》投给杂志社,故事里的二战物理学家在荒岛破解了时间跳跃之谜。这篇处女作登上《新科幻》杂志,也就此开启刘洋的科幻文学人生。

他的小说被称为“硬科幻”,内容遍布材料特性、原子结构、数学逻辑等相关科学知识,这是他长期从事相关领域研究带来的影响。“我的小说都是科研的‘边角料’。”刘洋指着书架上的作品说。

在刘洋看来,实验室经历是科幻作家的“作弊器”。“在描写科学家调试仪器时,我知道离心机的声音像猫打呼噜,培养皿的反光会在地板上投出彩虹,这些细节AI永远编不出来。”刘洋说。

人生转折发生在2018年,入职西安理工大学理学院两年的刘洋,收到南方科技大学人文科学中心的邀请。“他们需要一个懂量子力学的小说家,来设计科幻游戏的世界观。”刘洋毅然从物理系跳槽到人文学院,也就此实现了从物理到中文的学科跨越。

2023年刘洋入职重庆大学中文系,在他的“创意写作”课上,学生来自文理各科。“科幻小说里的奇思妙想是否符合物理学规律”“主人公在各种情况下的人性挣扎”……这些理科生与文科生的思想碰撞正是刘洋期待的:“科幻是连接文理科的桥梁。”

重庆大学中文系副教授刘洋的书架上有许多科幻文学作品。(受访者供图)

如今,数字人文(文学计算)是刘洋的重点研究方向。他秉持“新文科”视野,将科技与人文社会科学熔于一炉,把对客观世界的探索与人类的主观想象融为一体,以此探索新的认知模式,获得关于世界与自我的全新启迪。“通过带学生用计算机分析一千多篇科幻小说和网络小说,我们团队发现了科幻小说中情感叙事的隐藏模式,我们还分析了各类小说中的分形结构,相关论文已发表在《自然》子刊上。”刘洋介绍道。

尽管已是中文系副教授,刘洋依然保持着物理学者的习惯,用半年的时间集中从事教学科研,用半年的时间来创作小说。“搞科研和写小说都需要想象力,前者破解自然之谜,后者探索人性边疆。”刘洋这样解释自己的“多面生活”。

教学之余,刘洋还承担了创意写作、复杂系统等方面的科研课题,目前已发表多篇CSSCI、SCI论文,研究成果涉及人文与艺术、社会科学、自然科学等多个领域,呈现鲜明的跨学科性。

刘洋认为,中国科幻文学的繁荣背后,是国家科技实力的跃升,也反映了科技与人文的深度融合。目前,他正在筹备一部新的长篇科幻小说。“现在,有了好的科幻小说灵感要赶快写,因为说不定过不了多久,科幻作品里的构想就成为了现实。”刘洋说。(记者吴燕霞、周思宇)