县域普通高中是县域基础教育的龙头,起着支撑地方经济、培养发展人才、承接百姓期望的重要功能。生源师资外流、办学条件滞后、财政压力加剧……曾几何时,县域高中发展的普遍困境也困扰着重庆潼南。

如何破局?潼南把县域中学作为教育优质均衡的“突破口”。

“加大投入破解‘万人校’困局,引进培育名师近2000人,建成46间‘双师课堂’,引入市内外名校资源…… ”潼南区委教育工委书记、区教委主任蒋俊细数近年来啃下的“硬骨头”,感触颇深。全区打好“强基·固本·引智”这套“组合拳”,不仅擦亮了“学在潼南”的金字招牌,也逐步蹚出一条“县中振兴”的可行路径。

强基:筑牢县域中学发展硬支撑

区管校用的潼南区体育场上,学生正在阳光下肆意奔跑,这个体育场可容纳近20000人;明亮洁净的图书馆拥有20余个主题阅览室、多媒体阅览室,藏书近20万册,让学生在书香中感受幸福;至臻楼、至善楼等教学楼中,琅琅书声穿过智慧教室;学校科技艺体馆已纳入国家普通高中建设规划……

潼南实验中学校校园环境优美,硬件设施配备齐全。

走进潼南实验中学,现代化的教学设施——多媒体教室、实验室、图书馆、体育馆等一应俱全。这所承载着8200余名师生的大规模学校,从2016建校至今走过8个春秋,如今行走校园,既无万人学校的拥挤喧嚣,亦无新建校舍的功能缺位,正是区级统筹为县域教育写下的最佳注脚。

“2021年区政府投资数亿元建成的至臻楼、至善楼两栋教学楼以及图书馆和室内体育馆,缓解了学校教学场地、运动场地不足的问题。2025年区政府又立项我校科技艺体馆工程并加快推进建设。”重庆市潼南实验中学校党委书记王静表示,区级层面在基础建设、政策支持、财政投入等方面都给予了学校大力支持。

高位谋划,高位布局,筑牢教育高质量发展硬支撑。为了整体提升普通高中办学水平,潼南区制定《潼南区关于“十四五”普通高中发展提升行动计划的实施方案》,建立由分管副区长任组长,教育、财政、发改、人事、编制、规划等部门负责人为成员的普通高中教育发展工作领导小组。

工作专班领导下,全区上下拧成“一股绳”。

聚焦教育经费问题,出台《潼南区教育经费管理机制改革实施方案》,财政为主、多方争取、合理分担,与2018年相比,财政性教育经费占一般公共预算支出的比例从15%上升到20%,实现“两个只增不减”;6年来基建投入17亿元,通过调整学校布局、整合教育资源、新建、改建等方式,缓解普通高中生均占地、生均校舍、生均运动场地不足、功能室不足等问题;按照国家标准,建立普通高中学校教学仪器、教育信息化设施设备配备台账,做到应配尽配……

固本:锻造师资队伍“第一引擎”

教师是教育事业发展的根本,推动“县中振兴”要牢牢抓住县中教师这一关键群体。

如何让教师队伍发挥“第一引擎”的关键作用?潼南区一手制定“招贤纳士”方案,把“好苗子”引进来;一手构建教师可持续发展的生态环境,让“好苗子”不仅能变“领头雁”,更能“留得住”。

“AI如何提升德育工作的效率与精准度?”近日,潼南中学举行了以“四鉴明德润初心,青蓝携手育新人”为主题的青年班主任沙龙活动。“通过理论学习、案例研讨、沉浸式共创等形式,大家对班主任工作有了更深的认识。”参加沙龙活动后,青年教师们感受颇深。

“去年和今年我们都引进了10余名优秀新教师。”潼南中学党委书记侯君辅欣喜地介绍,学校为教师发展搭建起成长阶梯,力争走好“育德、育优、育才”三步棋,始终强调以德立身、以德立学、以德施教、以德育德,每年评选“师德师风标兵”。在业务能力精进上,开展“讲题大赛”“做题大赛”。同时,学校成立教改专家组,着力打造以“四度·七有”(高度、温度、深度、宽度;有导、有思、有议、有学、有展、有评、有练)为内核,以“自主预习、合作探究、反馈优化三个步骤,跟进、教研两个保障”为实施措施的“三步协同,双轨保障”的“3+2教学法”,推动“鉴院好课堂”建设。以“优质课竞赛、课题研究、论文撰写”为支点,培养“鉴院好教师”。5年来,学校有7人获评中学正高级教师、5人获评重庆市名师、28人获评重庆市骨干教师、95人获评潼南区骨干教师,为潼南区各中小学培养校级正职领导4人、副校级领导7人。

潼南一中常态化开展“青蓝工程”,持续推进教师专业发展。

潼南一中同样将把建强教师队伍作为学校发展路上的关键一环。学校联合重庆八中名校专家团队,完善师德、技能、科研培养体系。推行“四查一听”“三定三备五统一”机制,实施“名师名科”双名工程,发挥骨干辐射作用。目前,学校市、区级骨干教师、学科带头人、模范教师、师德标兵等200余人,教师赛课获市级以上奖项增长50%,近百名教师在各级各类比赛中荣获一等奖。

像潼南中学、潼南一中这样“引进来”“强起来”“留下来”的好故事也得益于教育系统的总体统筹。

具体而言,在人才引进方面,潼南区依照条件标准及时补充普通高中教师,切实解决普通高中教师总量不足和结构性缺编问题。落实“英才潼行”计划,引进青年教师1200余人,研究生教师从158人增长至535人。

引进人才只是起点,让“教育新锐”扎根潼南、绽放光华,才是潼南锻造“第一引擎”的核心命题。

潼南区通过多种教研形式搭建交流学习平台,把高质量教育教学资源引流到县域。

在师德师风建设层面,潼南充分发挥《潼南区师德师风“正负面清单60条”》作用,将师德表现作为教师资格定期注册、业绩考核、职称评审、岗位聘用、评先选优的首要内容。在专业提升层面,建立普通高中管理干部和教师全员培训制度,借力国家、市里组织开展普通高中校长和教师骨干示范培训,通过名师送教、在线研修、论坛活动等多种形式,把高质量教育教学资源引流到县域,让县中教师能得到实实在在的指导……让潼南教师德能兼修,传道授业解惑,做学有专长的“经师”,立德立言立行,做涵养德行的“人师”。

引智:破解资源困局促进多元发展

“当圆形匀强磁场的半径与粒子运动的轨迹圆半径相等时,会出现两种特殊现象:磁发散和磁聚焦。”潼南中学的一间教室内,学校和重庆八中同步开展的“双师课堂”正在进行。在屏幕对面进行教学的正是重庆八中的资深物理教师,重庆八中课堂的教学图像、声音等通过卫星和5G技术实时、全程直播到潼南中学“双师班”,让学生可以异地、实时、原汁原味享受和八中学生完全相同的课堂教学。

重庆市潼南中学校与重庆市第八中学校联合开设“双师课堂”,为学生提供家门口的优质教育。

目前,潼南中学已与重庆八中、重庆巴蜀中学签订“校地共建”协议开设“双师课堂”,秉承“异地同堂,原汁原味”的理念,同老师、同教材、同教辅、同教研、同上课、同作业、同测试、同评价的“八同”原则,为潼南中学学生提供了家门口的优质教育。

“我们深入推进普通高中发展促进计划,强化与重庆八中、巴蜀常春藤等学校合作,建成‘双师课堂’46个、覆盖学校7所。”蒋俊介绍,潼南积极引入优质教育资源,通过拔尖生共同培养、教育教学经验共享等10个合作帮扶内容,有效推进潼南区教育教学质量稳步提升。

除了在教育教学上求质量,潼南还搭建平台,推动区内学校加入重庆市名校联盟、川渝名校联盟、遂潼一体化发展联盟、英才培育“五彩联盟”等,借智借力,在教育教学上求多元发展。

潼南推进普通高中优质特色发展计划,制订“一校一案”普通高中特色发展实施方案,擦亮“学在潼南”品牌。在区域引领下,全域各校在学习借鉴他人办学经验的基础上,努力将其内化并转化为自身创造性的新行动和新形式。

潼南一中为学生打造特色课堂,助力学生多元发展。

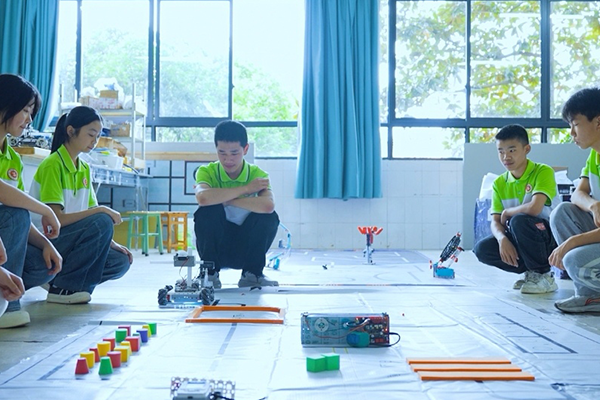

潼南一中全力打造“基础+拓展+特长”三级课程架构,设立体育、艺术、美术等特色班级,满足学生个性化发展需求,创新“课堂+社团+实践+竞赛”四维模式,近千名学生获区、市、国家级奖项;潼南实验中学设计主题式融合课程群,探索“AI+跨学科”整合,打造“社团+赛事+展演”立体化美育实践平台,开设合唱、书法、狮舞、射箭、摔跤等艺体第二课堂……为学生架设起多元“立交桥”,打通多元成才通道,全区每年近200名舞蹈、美术等体艺特长生顺利升学。

从高位谋划夯实基础,到聚焦关键锻造师资“第一引擎”,再到巧借外力引入优质资源,潼南打出的这套“强基、固本、引智”组合拳,让“学在潼南”的品牌日益闪亮。未来,潼南将持续推进普通高中优质特色发展计划,助力更多学子在潼南筑梦、追梦、圆梦,续写潼南教育高质量发展的新篇章。(何珊珊 王亭羽 叶雨昕)