生猪养殖。

实时监管。

在人们的传统印象里,养猪似乎是一件“靠天吃饭”“凭经验办事”的农事活动。但在重庆市万州区,一场数字化革命正悄然改变着延续千年的传统养猪方式。当人工智能遇上畜牧业,当大数据碰撞养殖场,会迸发出怎样的创新火花?近日,记者深入万州生猪养殖场和有关部门,探寻万州的生猪产业数字化转型之路。

传统监管难题催生数字变革

近年来,万州生猪产业发展迅猛。2024年,生猪出栏110.22万头,年末存栏64.32万头,产值约23亿元。产业规模不断扩大的同时,产业服务和监管的压力也与日俱增。以病死猪无害化处理为例,2023年处理25.7519万头,2024年处理约21万头;生猪投保方面,2023年投保143.9448万头,2024年投保172.9万头。面对如此庞大的数量,传统的监管方式捉襟见肘。

区畜牧产业发展中心检疫组吴春霞回忆:“过去比对保险理赔和无害化处理数据,要登录三四个系统手动查询,一忙起来就容易出错。”而且各部门间数据不互通,形成了“数据孤岛”,监管如同“盲人摸象”,不仅效率低下,还存在诸多隐患。

为破解这些难题,万州区依托全域数字乡村平台,打造了“数字畜牧监管平台”,并开发了“万州区数字畜牧驾驶舱”。该平台设置了屠宰监管、无害化处理监管、“保处”联动监管、养殖监管、防疫预警、粪污资源利用监管等功能,形成了一个涵盖生猪产业生产闭环式的监管体系,开启了生猪产业数字化治理的新篇章。

AI摄像头当“监工”:从“人眼计数”到“智能识别”

近日清晨5点30分,位于龙沙镇的牧邦生态农业发展(重庆)有限公司养殖场已热闹起来。运输车缓缓驶入出栏通道,数百头膘肥体壮的生猪排队“上车”。与以往不同的是,现场没有拿着记录本埋头点数的饲养员,取而代之的是通道上方闪烁着蓝光的AI摄像头。

“过去出栏全靠人工点数,忙起来难免出错。”养殖场负责人夏天说,“现在系统自动计数,误差超过3%就会报警,省心又准确。”

这样的智能化场景在万州区60家规模化养殖场同步上演。区畜牧产业发展中心分管负责人闫修魁介绍,目前全区已在重点养殖场部署了300台具有AI识别功能的摄像头,覆盖了出栏、无害化处理、屠宰等关键环节。

在无害化处理区,全景摄像头和AI计数摄像头组成了“双保险”。工作人员将死猪搬运至指定区域后,系统立即开始自动计数。“每头死猪都要在这里拍照存档,AI会自动记录数量、时间等信息,并与市级监管平台数据比对。”闫修魁说,“过去可能存在虚报、漏报的情况,现在系统里一目了然。”

福建博思软件股份有限公司工程师透露,为万州定制开发的AI算法能够准确识别不同体型的生猪,即使在夜间或恶劣天气下也能准确识别。

在屠宰环节,智能化监管同样发挥着重要作用。蓝希络屠宰厂负责人表示,他们在进猪口、待宰圈、屠宰线等关键位置都安装了AI摄像头。“过去每天要安排专人统计屠宰量,现在系统自动生成‘屠宰日报’,驻场官方兽医只需核对确认即可。”

数据“破壁”联动:构建透明高效的监管新生态

病死猪无害化处理一直是畜牧业监管的难点痛点。过去,由于数据分散在不同系统,部门间信息沟通不畅,导致监管难度极大。闫修魁坦言:“有的养殖户担心理赔难,有的保险公司怕遭遇骗保,部门间数据不互通,监管就像‘盲人摸象’。”

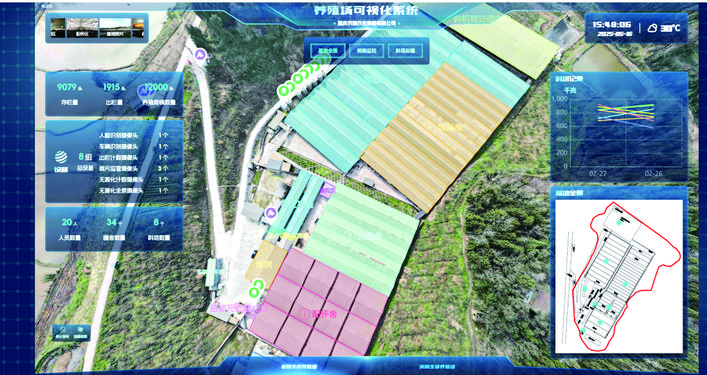

“数字畜牧驾驶舱”的建成彻底改变了这一局面。在数字工作台大屏上,实时显示着全区生猪产业的各类数据:存栏量、出栏量、无害化处理量、保险投保量……这些原本分散在不同系统的数据如今实现了“一屏统览”。

万州区打通了“重庆智慧动监”“重庆市畜牧兽医管理服务云平台”及“养殖场直联直报信息平台”三大系统的数据壁垒,还接入了保险公司的理赔数据,实现了“保处联动”的自动化核验。

这种透明化的监管机制也倒逼行业规范发展。今年年初,系统发现某养殖场上报的死猪数量比AI计数少10头,经核查发现是运输环节的疏忽所致。“要是放在过去,这种小误差可能就糊弄过去了。”闫修魁说,“现在系统自动预警,我们必须查个水落石出。”

数据“破壁”联动不仅提升了监管效率,还增强了养殖户与保险公司之间的信任。养殖户不再担心理赔难,保险公司也能有效防范骗保风险,实现了多方共赢。

疫病预警“一张图”:为生猪健康装上“智能雷达”

在数字工作台大屏上,一张动态预警地图格外醒目:60家规模化养殖场的位置、存栏量、死淘率等信息实时更新,某个区域若显示黄色预警,意味着疫病风险上升。

这套预警系统的“嗅觉”来自多重数据融合。系统不仅接入了AI摄像头记录的人员车辆进出数据,还整合了料塔称重传感器监测的饲喂量变化、无害化处理平台的死猪数据,甚至还包括周边地区的疫情通报信息。

“当某养殖场死亡量突增,系统15分钟内就能发出预警。”区农业农村委科教信息科科长张科立介绍,系统设置了多级预警机制:超过基线值15%触发蓝色预警,30%触发黄色预警,50%触发红色预警。“不同级别的预警会推送给不同层级的管理人员,确保响应速度。”

更智能的是,系统还能进行初步的疫病溯源分析。闫修魁举例说,如果相邻几个养殖场同时出现死淘率上升,系统会自动标记为“聚集性异常”,并提示可能的传播路径。“这为我们开展流行病学调查提供了重要线索。”

养殖户对“智慧防疫”更是赞不绝口:“以前猪生病了都是后知后觉,现在系统提前预警,我们就能及时采取措施。这就像给每头猪都戴上了‘健康手环’。”疫病预警系统为生猪健康筑起了一道坚固防线,有效降低了疫病传播风险,保障了生猪产业的稳定发展。

成本与效益:算好数字化改革的“经济账”

万州生猪产业数字化改革不仅提升了监管水平,还带来了显著的经济效益和社会效益。

万州区将制造领域广泛应用的AI摄像头计算法首次引入生猪养殖监管领域,运用“生猪产业大数据+养殖场个体数据+模型算法”三者结合的方式,在生猪状态识别、病死猪计数识别、屠宰通道计数等关键环节实现数字监管模式突破,示范引领区域畜牧产业监管智能化转型。周边地区纷纷前来考察学习,为推动整个畜牧业的数字化发展提供了宝贵经验。

结合生猪监管大数据、AI摄像头、料塔称重传感器、生猪预警相关算法等技术与人工数据核验的双重保障,构建起一套高效的预警系统,能够为养殖户提供疫病溯源、风险评估等定制化服务,有效降低养殖疾病发生的风险,提升养殖效益。据统计,自数字化监管实施以来,万州区生猪疫病发生率降低了30%,养殖效益提升了20%。

以线上监控为“切入点”,以现场监管为“落脚点”,全面探索病死畜禽无害化处理“现场定点核查+非现场远程监控”,逐步构建起“技防+人防”并重的监管体系。围绕“收集数量、处理率”等重点因素,依托全域数字乡村平台,定期强化数据比对分析,全面推进“大数据+分析”模式,及时发现摸排重点对象(养殖场)异常原因,充分发挥无害化处理在动物疫病防控工作中的“哨兵”“探头”作用。“保处联动”机制通过引入系统自动化核验,有效替代了以往每季度需进行的人工核验流程,不仅显著减轻了工作负担,还极大提升了效率,确保能够迅速获得所需的核验结果。(应凤林 文/图)