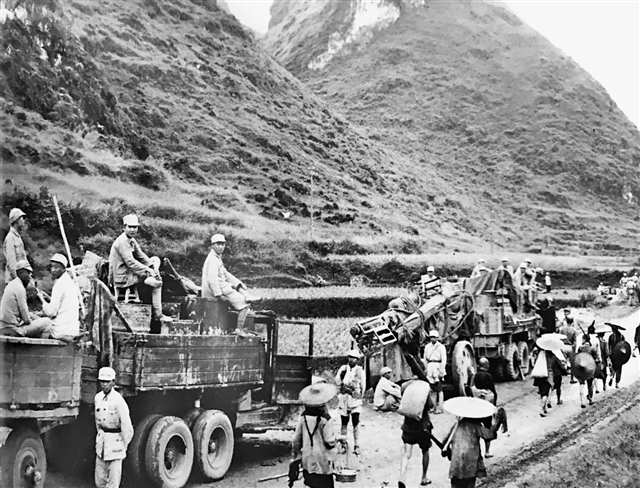

抗战大迁徙途中,转运军工器材。(西南大学供图)

刚搬到重庆时,工人们都自觉每天工作12到14个小时。可以说上至将军厂长、下到普通工人,都在默默地拼命。

兵工署配给了一台柴油发电机,但又无柴油可用。化学专业的技术员李大声买来当地常见的桐油,经过一番摸索,竟然炼出了“柴油”,终于让机器轰鸣起来;应对原料匮乏,工人将威远铁与少量废钢按特定比例混合,反复试验,摸索出一套可行的炼钢工艺。

手握钢枪,怒吼射击——在重庆鹅公岩长江大桥桥头,一尊抗日军人雕像,傲然矗立。雕像下方的岩壁里,有一排人工岩洞。这里,是在国民政府兵工署第一兵工厂(以下简称第一兵工厂)旧址上建成的重庆建川博物馆。

“第一兵工厂的前身,是赫赫有名的汉阳兵工厂。”博物馆讲解员段恩华介绍,抗战时期,汉阳兵工厂由湖北搬迁至重庆,在此开凿防空洞用于制造武器。

全面抗战爆发后不到两年时间,华北、华东大片国土沦丧。重庆扼守夔巫天险,成为战略大后方,不仅是当时国内的政治、经济、文化中心,也是军事中心,肩负着为前线提供武器弹药的重任。

除了汉阳兵工厂,上海兵工厂、金陵兵工厂、济南兵工厂、巩县兵工厂等一大批兵工厂也相继西迁而来。山城近十万兵工人,在物料、装备短缺,生活清苦、头顶轰炸的艰险环境中,争分夺秒“创造犀利的武器”,8年间,供应了抗日军队所需三分之二的枪械、弹药。

“西迁运动,造就了重庆抗战兵工中心的地位。”中国抗日战争史学会副会长周勇认为。

在纪念抗战胜利80周年之际,记者来到建川博物馆,但见游人如织。人们穿梭于幽深斑驳的岩洞之间,倾听当年机器轰鸣的“回响”,感受那份在炮火中坚守的磅礴力量。洞穴深处的钢铁洪流,是中华民族在苦难中迸发出的惊天伟力。

一场中国版“敦刻尔克大撤退”

日军炮火追击下的搬迁

1937年“七七事变”爆发,全面抗战的烽火燃遍神州。为了保存民族工业命脉,为持久抗战提供物质基础,国民政府决定将沿海沿江的兵工器材、技术人员和工人向西南大后方内迁。其中,兵工器材从宜昌转运重庆,规模之宏大、过程之艰辛,被称为中国版“敦刻尔克大撤退”。

以钢铁企业的搬迁为例。南京沦陷后,国民政府组建联合钢铁厂迁建委员会,组织汉阳铁厂、大冶铁厂、六河沟铁厂等当时中国主要的钢铁企业,于1938年6月自武汉迁往重庆。

天上飞机轰炸,脚下激流险滩,西迁之路异常艰险。《新华每日电讯》刊载文章《愈炸愈强的抗日“兵器库”》,记载了原钢迁会企业员工王遴元老人的一段回忆录——

“走到湖北枝江,说完了,船快翻了。很多人就哭,小孩、妇女们都哭了。后来船主找我说,把这些(炼钢厂的)机器都丢到河里边吧,救人吧。我说,这绝不可能!”“结果这个船倾斜到35度,好在下面是泥沙,没有碰到石头,如果碰到暗礁的话,那所有的设备、所有的人全部完蛋。”

搬迁不易,在重庆建立新工厂,则更加艰难。

1940年春,汉阳兵工厂在几经迁徙后定址于重庆鹅公岩,更名为第一兵工厂。之所以选择这里,是因为其独特的地理优势:临江便于水路运输,且地处江岸陡坡,拥有大片可供开凿的坚硬岩壁,为建设地下工厂提供了天然屏障。

没有先进的掘进工具,人们只能用简陋的铁镐、铁锹,在坚硬的岩壁上一寸一寸地凿;千辛万苦开掘出的山洞,潮湿阴冷,极易锈蚀生产设备,大家只好又开凿连接地面的通风口;面对渗入的地下水,工人们用简易工具舀水,确保机器不被浸泡。

在极其艰苦的环境下,第一兵工厂奇迹般地开凿出116个岩洞,建成总面积达2.2万平方米的地下厂房。

资料记载,抗战期间重庆共建起17家兵工厂,聚集9万多兵工员工,分布于江北、沙坪坝、綦江、万州等地。

“国民政府兵器工业继承洋务运动以来中国兵器工业的主体部分,经过全面抗战初期的大规模迁建,在西南地区形成兵工生产基地,为国民党军在正面战场坚持抗战作出重要贡献。”刊发于《抗日战争研究》的《关于抗战时期中国兵器工业史研究的回顾与展望》一文,这样评价道。

重庆兵工厂的内迁与地下生产,展现了中华民族在战争浩劫中为生存和胜利而奋斗的卓越智慧。

一种蓬勃的创造力

“常规武器大多能充足供应且有盈余”

在日军炮火追击下完成搬迁并建成新工厂,还要生产出合格的武器,绝非易事。

在建川博物馆兵工史展览区,一支支乌黑发亮的步枪、机枪,一款款军绿色掷弹筒、迫击炮,静静陈列。

“这些都是抗日的武器!如这款二七式掷弹筒,是当时重庆兵工企业自行创制的优秀兵器,性能远优于日军同类装备,在战场上有力杀伤了敌人。”博物馆讲解员介绍。

像二七式掷弹筒这种由重庆兵工厂改仿制甚至自行创制的兵器,多达数十种。据《愈炸愈强的抗日“兵器库”》记载,第二十一兵工厂改良升级捷克式轻机枪,能立射、跪射、卧射,还可以高射低飞的飞机,每分钟射速达250发至300发;第三十兵工厂试造成功二七式掷弹筒,装拆简单,调整射程需时极短,每分钟可发射20发,批量投入战场后,大大削弱了日军近战火力优势。

武器不仅质量高,而且数量足。据重庆市档案馆研究员唐润明的研究,1938年到1945年,重庆主要兵工厂共生产各种枪弹8.5亿发,炮弹近600万颗,步枪近30万支,轻重机枪3万余挺,火炮1.4万门,掷弹筒6.8万具,甲雷42万多颗。“当时抗日战场所需的常规武器,诸如重机枪、迫击炮、掷弹筒、手榴弹等大都能充足供应且有盈余。”他说。

在电力、燃料、原材料都极度匮乏的抗战时期,要保质保量生产这些武器,其难度可想而知。

例如,第二十一兵工厂铜罐驿分厂位于九龙坡铜罐驿镇,80多年前,这里不通电。兵工署配给了一台柴油发电机,但又无柴油可用。化学专业的技术员李大声买来当地常见的桐油,经过一番摸索,竟然炼出了“柴油”,终于让机器轰鸣起来;应对原料匮乏,工人们将威远铁与少量废钢按特定比例混合,反复试验,最终摸索出一套可行的炼钢工艺。

兵工厂工人的生活,也是个大问题。建川博物馆讲解员介绍,当时,兵工厂很多工人都是拖家带口从东部迁来,没有固定的住所,只能将家安在兵工厂附近的简陋窝棚里,甚至直接把床铺搬到洞口附近。

据第二十一兵工厂子弟、重庆师范大学教师郑洪泉在《李承干传》中的描述,第二十一兵工厂厂长李承干,办公室背后靠墙一张单人床就是他的卧室。不管多晚睡,有事随时要叫醒他。

“刚搬到重庆时,工人们都自觉每天工作12到14个小时。可以说上至将军厂长、下到普通工人,都在默默地拼命。”《愈炸愈强的抗日“兵器库”》一文中,郑洪泉这样描述父辈们夜以继日劳作的场景。

这种攻坚克难的“精气神”,转化成为蓬勃的创造力,催生出改变历史的物质力量。

一部关于坚韧的史诗

民族危亡关头,每个人都能迸发出惊人的力量

如何躲避日军轰炸,是重庆兵工厂在生产中面临的另一大考验。日军对重庆实施了战争史上罕见的大轰炸,持续6年10个月,造成巨大的人员伤亡和财产损失。

兵工厂作为日军重点打击的目标,如何应对随时到来的轰炸?以第一兵工厂为例,这里的地下岩洞并非孤立,而是通过腰洞相互连接,形成了错综复杂的地下生产网络。各岩洞分工制造零件,通过腰洞相互传递,最终组装成武器。这种“洞内串联生产”模式,不仅躲开了轰炸,还提高了效率,为不少兵工厂效仿。

除了将生产线深藏地下,工厂还采取分散布点和隐蔽生产的方式。一些辅助环节,例如原材料的初步处理、成品的运输等在夜间进行,以躲避白天的轰炸。

第二十一兵工厂则调整工厂布局,坚持在地面生产。当时担任铣工的胡学佑回忆,重要的设备都是独立放置,间隔很远,每间厂房外还堆着木材和各类工具,“轰炸一完,我们就可以马上搭建临时厂房复工生产。”

兵工厂的日常生产和扩建,需要大量的原材料和劳动力。第二十七兵工厂在万县设立后,除了内迁人员,还陆续从重庆、万县及周边农村招募工人。兵工厂周边涌现的服务业,也为兵工人的生活提供了便利。

抗战时期重庆兵工厂的故事,是一部关于坚韧的史诗。在民族危亡的关头,每一个普通人都能迸发出惊人的力量。山洞深处的钢铁洪流,不仅铸造出枪炮弹药,更激发出一种精神——自力更生、艰苦奋斗、团结协作、无私奉献。这些兵工厂的旧址,今天已成为全国重点文物保护单位,成为后人铭记历史、弘扬抗战精神的活教材。