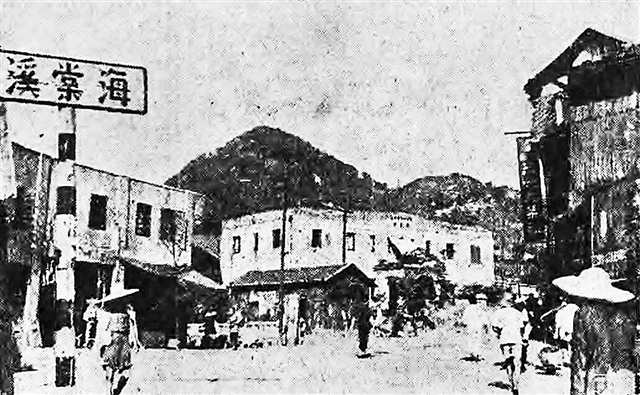

海棠溪曾经是西南公路的汇集点,川黔、川滇、川湘等公路皆以此地为出发点。(重庆图书馆供图)

九一八事变后,东三省相继沦陷,为雪耻明志,北碚将原来的清合路更名为辽宁路,西山路更名为吉林路,歇马路更名为黑龙江路。七七事变后,北碚又将文华路更名为北平路,人和路更名为天津路,金佛路更名为上海路……

以每一个沦陷的城市重新命名一条道路,是为了以名明志、时刻警醒、勿忘国耻。时至今日,这些道路名称大部分被保留下来,记录着那段烽火岁月,也提醒着人们勿忘历史、珍爱和平。

列车在高架轨道上飞驰而过,马路上的车辆来来往往。重庆市南岸区学府大道,如今车水马龙。

学府大道向南,连接巴南区渝南大道。沿线是四公里、五公里、六公里、七公里、八公里等颇具“密码感”的地名。

事实上,这些地名跟抗战时期的川黔公路有关。作为当年重庆第一条从陆上通往外省的公路通道,其背后更是蕴含着一段悲壮的中国抗战史。

一份1935年6月28日的《新蜀报》摆在记者面前,纸张已泛黄。上面刊登着一则有关川黔公路修筑的消息:川黔路未完工程限六月底竣工。

与抗战相关的老地名,重庆还有很多。它们是烽火岁月的见证,历经沧桑,让历史记忆永不褪色。

一组奇特的数字地名

源自重庆首条从陆上通往外省的公路通道

20世纪90年代,往来南岸区四公里的公交车上,“45678公里”的站牌会赫然摆放在车头的挡风玻璃处,售票员总喜欢扯起嗓子吆喝:“四五六七八公里,上车走!”

这些以公里数命名的地名到底是怎么来的?还要从对抗战胜利起到重要作用的川黔公路建设说起。

川黔公路的起点位于重庆海棠溪,终点位于贵州贵阳,当年重庆段和贵州段分别修建。重庆段从海棠溪起,经巴县、江津、綦江至黔境松坎,与贵州段衔接,重庆段全长180公里。

据重庆市地方志办公室的文史资料记载,由于西南各省高山连绵、大河密布,当年交通极为不便。就当时的技术和成本而言,相比于铁路和水运,修筑公路成为西南地区优先的选择。

1935年2月26日,川黔公路重庆段在海棠溪举行开工典礼,限期4个月完成。当年3月,川黔公路工程处成立,办公地址就设于海棠溪。

川黔公路重庆段的修筑先以工兵为主,后因工期紧迫,又征调民工10万、石工3万日夜赶修。最终,当年6月15日,川黔公路重庆段正式通车。

“当年没有现代化机械设备,在崇山峻岭中修建公路,全靠人手握铁锤和钢钎一点点凿出来。如期通车,堪称奇迹!”四川外国语大学地名研究中心主任周文德说。

川黔公路贵州段1926年已开建,1928年贵阳至桐梓段先行修通,1935年开始修筑桐梓县城到松坎段,并于当年6月修通,全长310公里。至此,川黔公路全线贯通,重庆有了第一条陆上通往外省的公路通道。

四公里到八公里这一带,当年修筑川黔公路时,还是荒山野岭和农田树林,人烟稀少,并没有正式地名。

周文德介绍,川黔公路修筑时,设海棠溪为零公里,往贵州方向计算里程数。当年,国民政府下令参加修路的部队,以团为单位,每月修路5公里。每一公里都设置一个标碑,标注从零公里起点到此的距离。为了方便表述位置,人们就用四公里、五公里等来表述地点,慢慢地,这些里程数就被喊成了地名。

国民政府西迁重庆后,沿海城市相继陷落,国际援华物资的海上运输通道被切断。而以重庆为中心的川黔、川湘、川桂、川滇、川汉等数条公路,形成了庞大的抗战大后方公路运输网,成为输送援华物资的主要通道。

“公路建设相对于航空和铁路建设来说,具有所需资金少、周期短等优势。”重庆图书馆研究馆员王志昆介绍,七七事变前,大后方的公路运输事业十分落后,公路总长约11万公里,全国民用各类汽车只有6万余辆。全民族抗战爆发,内地省份纷纷增修道路,包括著名的滇缅公路等,原有的路线运输能力也得到改善,运输能力大幅提高。“以西南为例,战时汽车数量是战前的七倍。”王志昆说。

那时,海棠溪是西南公路的汇集点,川黔、川湘、川滇等公路,都以此地为出发点。

王志昆拿出一张老照片,展示了当年海棠溪的繁华——车辆川流不息,人群熙熙攘攘,十分热闹。“比如滇缅公路运输到重庆的物资,就是在海棠溪下货,然后装上轮渡,送往长江对岸的市区。”他说。

作为重要的物资转运站,海棠溪迎接着一车车物资的到来,也见证了那段全国人民同仇敌忾、可歌可泣的热血岁月,不畏强敌、抗战到底的决心和意志。

与此同时,随着川黔公路沿线聚集的居民越来越多,四公里等地名被保留下来,沿用至今。

南岸区学府大道,轨道3号线列车飞驰而过,红色枫叶与黄色银杏交织成一幅绚烂的画卷。(资料图片)特约摄影 郭旭/视觉重庆

一个取自“挂红球”的地名

承载着重庆人民躲避日机空袭的特殊记忆

干净整洁的石板路,青瓦红墙的老建筑,冠盖如伞的黄葛树……在重庆“母城”渝中区大溪沟街道,有一个红球坝社区,依山而建,颇具山城特色。

“红球坝这个地名可不一般,跟重庆大轰炸有关。”周文德说,重庆中心城区带“坝”字的地名很多,如沙坪坝、菜园坝、李子坝、大石坝等,这些地方都有比较平坦的坝子,不论大小。

红球坝就是被一栋栋居民楼包围着的一个很小的坝子。为什么叫红球坝?“红球坝是悬挂红球的坝子。事实上,悬挂的并不是普通红球,而是红色防空信号球,所以这里被取名叫红球坝。”周文德解释道,当年这里应该是这一带的制高点。

“红灯笼”曾是抗战时期重庆市民对红色防空信号球的昵称,当时挂的信号球有红、绿两种颜色。

为摧毁中国人民的抗战意志,日军在1938年2月至1944年12月,对重庆及其周边地区进行了大规模、长时间的无差别轰炸,重庆成为全国遭受日机野蛮轰炸次数最多、规模最大、持续时间最长、损失最为惨重的城市。

“当时,没有先进的雷达设施用于预警,重庆人民就创造出了独特的预警方式。”王志昆介绍。

据档案记载,重庆防空司令部运用古人的“烽火台”体系,配备防空监视队、哨。具体而言,在重庆东、南、西、北四个方向的广阔区域,设立由26支监视队、132所监视哨和1所独立哨组成的蝶形状防空情报网,而重庆则在此蝶形状的尾端。

当时规定:悬1个红色球,是远在宜昌的监视哨发现日机,其航向可能是重庆,市民应预先准备或疏散;悬2个红色球,是万县(万州)监视哨发现日机,其航向是重庆,大约敌机1小时内将实施空袭,市民须立即避入防空洞,警报解除前不许外出;悬3个红色球,表示日机已临近重庆市区上空,市民全部避入防空洞,不准在路上走动。警报解除后,会挂出1个绿色球。

“飞机头,二两油,鹅公岭,挂红球……”抗战时期的重庆,还有一首名为《跑警报》的童谣,流传甚广。

“挂红球”看似是“土办法”,但在敌机狂轰滥炸,山城防空警报经常停电的情况下,弥补了传统预警方式的不足,为抗日军民躲避日寇空袭争取了宝贵的时间,成为那个年代重庆人民的一段特殊记忆。

在1942年获奥斯卡纪录片特别奖的中国抗战纪录片《苦干》中,有这样一段日军轰炸重庆的镜头:防空人员在高处悬挂起红色信号球预警,人们带着小板凳和随身小包袱,从容不迫地找防空洞躲避。大街上,一位穿着蓝色棉布旗袍的女士,打着太阳伞,一脸镇静地往防空洞走。消防、救护、医护人员则列队奔向最容易被轰炸的地方,准备救援。轰炸结束后,火光冲天,市民迅速参加救援,在废墟中着手重建家园……

这些镜头告诉世界:顽强不屈的山城,愈炸愈强!勇敢坚韧的人民,必以无畏的勇气奋起抗争!

一条条以沦陷城市命名的街道

是为了“以名明志、时刻警醒、勿忘国耻”

缙云山下,嘉陵江畔。漫步于北碚老城核心区,风貌统一、色调古朴的红色砖楼,与街边的百年梧桐树相映成趣。

这里,如今被打造成为南京路历史文化街区,不仅城市风貌独树一帜,广州路、上海路、天津路、南京路、辽宁路等以城市或省份命名的街道也别具一格。

放眼全国,用城市命名街道的地方,并不鲜见,但北碚这座小城与众不同——这里是全国独一无二用抗战时期沦陷城市或者省份来命名街道的地方。这些街名的背后,承载着一段厚重的历史。

时间倒回至1927年,著名爱国实业家卢作孚来到北碚,出任峡防团务局局长。在那之前,北碚是一个破烂落后的小乡场。

卢作孚邀请丹麦设计师,按照先规划再建设的现代理念,对北碚城区进行规划设计。如今的南京路历史文化街区,就是当时建城的核心区。

九一八事变后,东三省相继沦陷,消息传到北碚,军民对日本帝国主义的侵略罪行极为愤恨,纷纷涌上街头进行抗日声援。北碚当局立即决定,将原来的清合路更名为辽宁路,西山路更名为吉林路,歇马路更名为黑龙江路,白云路更名为热河路,学园路更名为大连路等。七七事变后,文华路更名为北平路,人和路更名为天津路,金佛路更名为上海路,均合路更名为南京路,和睦路更名为广州路……

1939年8月,时任嘉陵江三峡乡村建设实验区负责人的卢子英签署行文,在当地出版的《嘉陵江日报》上正式公告更名信息,决定“以各沦陷区的地名,改订旧街路名”。

“以每一个沦陷的城市重新命名一条道路,是为了以名明志、时刻警醒、勿忘国耻。”周文德说。时至今日,这些道路名称大部分被保留下来,曾经饱经沧桑的街区在城市更新中焕发新貌,与修缮后的《新华日报》北碚发行站、《嘉陵江日报》编辑部等旧址,以及卢作孚纪念馆、中国西部科学院旧址等,一同承载着厚重的历史记忆。

“地名作为一种社会文化形态和文化载体,是重要的民族文化遗产。”周文德表示,作为中国战时首都和大后方政治、经济、军事和文化中心的重庆,有很多与抗战有关的地名沿用至今,如中华路、凯旋路、五四路、红岩村、国际村等。这些地名如同散落的文化碎片,在岁月长河中不断重组、突破,最终编织成重庆城市精神的基因。这既是对“从哪里来”的历史回答,更是对“向何处去”的未来宣言。

这些地名,记录着那段烽火岁月,也提醒着人们勿忘历史、珍爱和平。