新华社重庆8月17日电(记者周思宇)旋转舞台上,石板路缓缓铺展出20世纪40年代的山城风貌。光影流转,渣滓洞的铁窗冷墙,刹那间化作嘉陵江边的浪潮声声。台下,孩子们沉浸在剧情中,眼里满是感动与坚定。

暑假期间,重庆秀山土家族苗族自治县岑溪乡中心校的30名儿童,在爱心企业的资助下,走进重庆1949大剧院观看舞台剧。

“舞台的声光电效果非常震撼,更让我们懂得如今的幸福生活来之不易,我们要铭记先烈,好好学习,长大后为社会做贡献。”该校学生高小婳说。

山城重庆,是一片浸染英雄热血、承载厚重红色记忆的土地。如何让这些宝贵的红色历史从书页中走出来,成为青少年可触摸、可感知、可传承的鲜活教材?

在情景扮演中实现“跨越时空的对话”,通过绘画感受狱中革命者的坚毅……步入重庆红岩研学实践教育基地歌乐山教学区,《故事红岩》《纤笔抒丹心》《小萝卜头》等辅助教材映入眼帘。

“我们深挖革命文物背后故事和丰富内涵,研发了6类共40余门研学课程和5条研学线路。”基地教务组组长冯凌燕介绍,系列课程包括探访革命旧址、诗词赏析、美术绘画、情景扮演等活动,通过打造“身临其境”的研学体验,拉近青少年与红色历史的距离。

数据显示,今年暑假期间,红岩革命历史文化中心所辖景区共计接待未成年人超20万人次、研学团队40余个。

基地教师阳艳印象很深刻,一名小学生在研学活动中对小萝卜头的故事深感触动,“他回家把存钱罐打开,拿出所有钱购买了精美的笔记本、铅笔,让他父亲送到纪念馆‘给小萝卜头’”。

作为红岩精神的重要发祥地,重庆市沙坪坝区拥有渣滓洞、白公馆、郭沫若故居等23处革命文物,形成具有区域特色的红色教育矩阵。

沙坪坝区委教育工委书记、区教委主任刘建华介绍,近年来,沙坪坝积极打造红色研学品牌,建设了重庆1949大剧院等实践基地25个,串联19处红色文化遗址,推出精品研学路线15条。

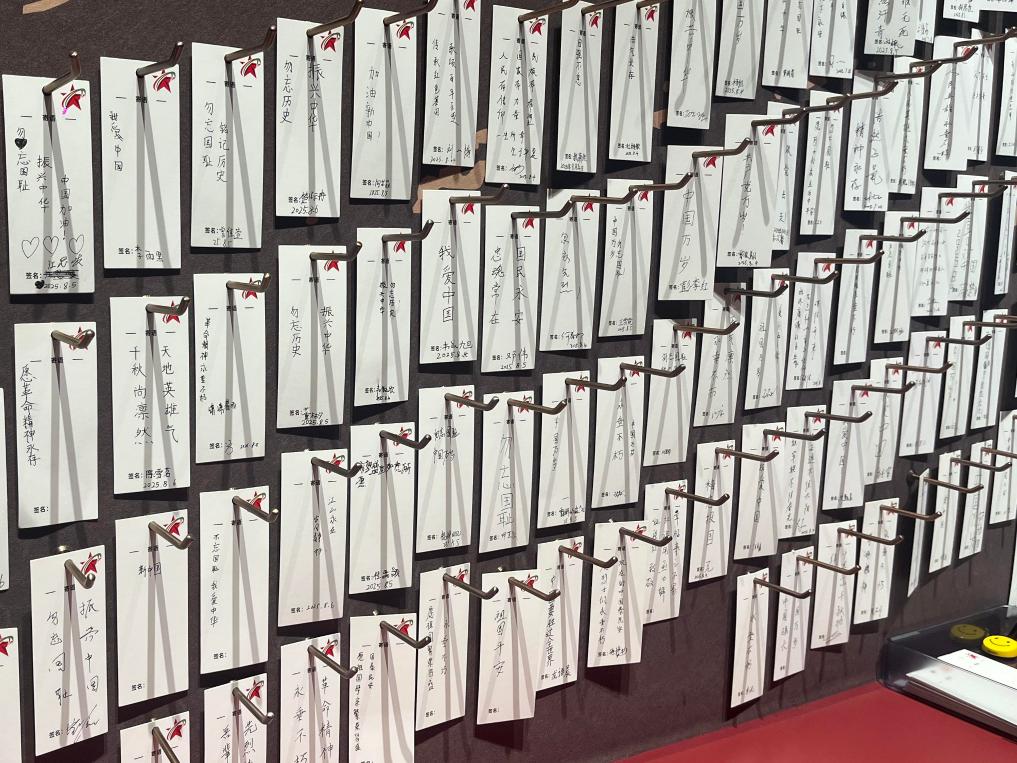

“任脚下响着沉重的铁镣,任你把皮鞭举得高高”……在重庆1949大剧院的研学课堂上,孩子们身着历史服装,“化身”江竹筠、陈然等英烈,以第一人称诵读《囚歌》等革命诗作。

据介绍,该剧院依托专业演艺资源优势,打造了集历史展陈、互动课程、沉浸式舞台剧等于一体的研学课程体系,今年暑假已累计接待青少年2万余人次。

重庆1949大剧院副总经理周慧芳说,不少中小学生在看完舞台剧后再走进革命旧址,有了更深刻的感受,“在‘科技+艺术’的赋能下,历史不再是尘封的档案,而是一场沉浸式的‘对话’”。

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,今年暑期,重庆多个文博场馆还开设特色展览,让红色研学更具“厚度”。

“他们只有8、9岁,却能通过演话剧宣传抗战!”研学活动中,孩子们不时发出这样的感叹。重庆郭沫若纪念馆中一块关于抗战时期“孩子剧团”的展板,屡屡吸引小观众们驻足、深思。

“研学让红色文化‘润物无声’地浸润孩子们的心灵。”沙坪坝博物馆展览与宣传部主任蔡雯雯说,通过参观郭沫若纪念馆,深入了解先辈从事抗日救亡运动的事迹,青少年有了更坚定的报国担当和志向。