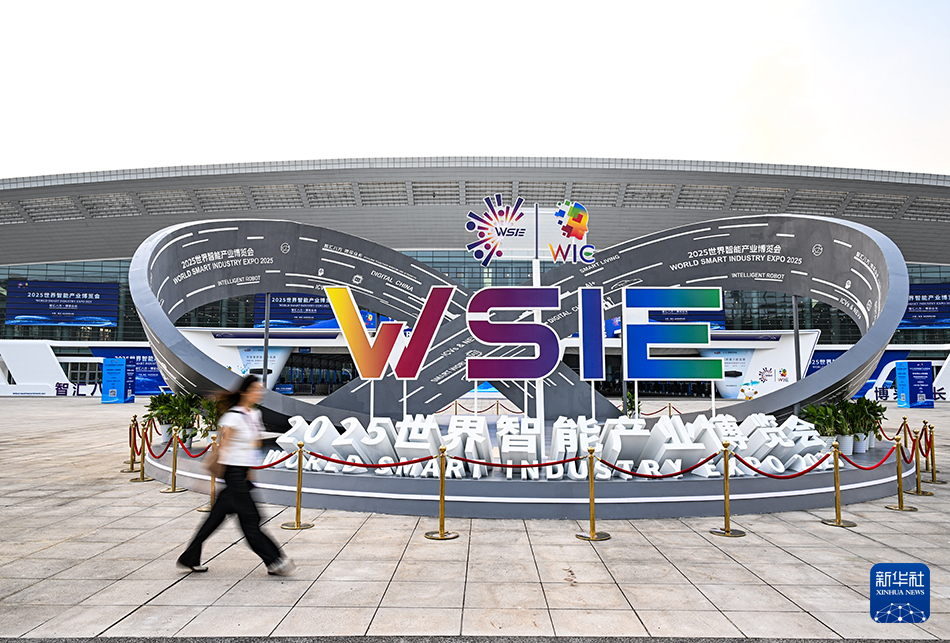

9月5日至8日,2025世界智能产业博览会在重庆举行。新华社记者 王全超 摄

新华网重庆9月9日电(邵以南)AI大模型加持下,智能驾驶、智慧座舱、智控底盘精准协同,带来“人车合一”的驾控体验;

人形机器人自主“丝滑”换电,解决工业级连续作业难题;

低空飞行器串联低空经济生态,在物流、应急、农业等领域广泛应用;

置身重庆国际博览中心,“人工智能+”触手可及。

9月5日至8日,2025世界智能产业博览会在重庆举行,聚焦“人工智能+”和“智能网联新能源汽车”主题,吸引600余家中外企业参展,集中展示3000余项智能产业创新成果,呈现人工智能赋能千行百业的美好场景。

放眼全球,人工智能——引领新一轮科技革命和产业变革的颠覆性技术,已成为国际竞争的新焦点和经济发展的强大引擎。换句话说,能够洞察人工智能战略意义并付诸实践的国家或城市,往往就有了综合实力跃升的关键支点。

探访本次智博会不难发现,包括重庆在内的中国各地,正通过创新与应用的螺旋式互动,推动人工智能从技术工具升级为重构生产要素、重塑产业范式、重组价值链条的核心动力,为中国式现代化筑牢智能基座。

9月6日,工作人员为参观者演示新型智能座舱的使用方法。新华社记者 陈诚 摄

AI加速“上车”

在重庆国际博览中心N6馆,长安汽车展示的天枢智能平台基于国产多模态大模型,让汽车从交通工具升级为具备感知、思考与进化能力的“移动智能体”,实现更人性化的交互功能。

作为国家重要先进制造业中心的重庆,汽车是最重要的产品。

近年来,重庆把智能网联新能源汽车作为推进智能与制造深度融合的先行范例,按照整零协同、软硬结合、共建生态的思路,建立起10多家整车企业、3大系统、12大总成、56个部件全覆盖的智能网联新能源汽车产业集群。

如今,汽车已成为多项智能化技术的终端载体。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会发布的报告显示,今年上半年,我国新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达82.6%。

本次智博会不仅吸引全球20家主要整车企业参展,还汇聚了108家汽车零部件及生态链企业。每一个展台背后,都隐藏着可能定义智能制造和下一代汽车的核心技术。

这是9月5日在智博会现场拍摄的汽车AI视觉质检系统。新华社记者 黄伟 摄

“我们应用在赛力斯超级工厂生产线的‘光+AI’视觉质检系统,是国内首个应用在新能源汽车全链条的AI视觉产品,已累计服务超过30万台汽车的生产制造。”

中科摇橹船创始人郑道勤说,公司参展的“汽车AI视觉质检全流程解决方案”,可在30秒内完成一台整车上万个零部件检测,为制造业降本增效。

在像航科技展台,一块无介质全息标准模组,在空中投射出立体、清晰的全息影像。神奇的是,当你的手指“戳”向悬浮在空中的图标时,系统竟能实时响应。这种“空中触摸”交互方式,彻底打破了物理屏幕的束缚,为未来的座舱设计打开了想象空间。

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示,全球汽车产业竞争已从单一技术比拼升级为生态体系与集群实力的较量,产业集群是生态繁荣的核心载体。

9月5日,观众在2025世界智能产业博览会现场体验载人飞行器。新华社记者 黄伟 摄

新赛道孕育新场景

人工智能浪潮奔涌,托举新兴产业成势。

低空经济整合多项前沿智能科技,前景备受期待。本次智博会设置了低空经济专区,形态不一的飞行器令人眼花缭乱。

德国eVTOL(电动垂直起降飞行器)制造商Volocopter,带来了自己的招牌产品VoloCity。这是全球首款EASA认证的电动空中出租车,通过载人或无人飞行,连接火车站、机场等关键交通枢纽,打造更加流畅、快捷、便利的城市出行体验。

新赛道孕育新场景,彰显“智能温度”。

乐聚机器人的展台上有一个围网区域,里面是两个正在工作的人形机器人:一个站在传动带前,将旁边的物品放上去;另一个则在货架和运输车之间来回搬运盒子。

这是“人形机器人+”工业制造场景解决方案,也就是用机器人替代一部分物料的人工搬运、分拣工作。该公司还提供了“人形机器人+”家庭服务场景解决方案,可以让机器人从事垃圾处理、食物运送、整理收纳等工作。

9月7日,观众在2025世界智能产业博览会现场观看人形机器人搬运物品。新华社记者 黄伟 摄

近期,国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,支持人工智能在产业、消费、民生等重点领域的规模化应用。

本次智博会,诞生自重庆等地的100余项行业新标准、新产品、新技术、新应用集中首发,创新成果源源不断地从实验室走向应用场。

“近年来,重庆以‘AI+’应用为突破口,全力打造具有区域引领力、国际竞争力的人工智能新高地。”重庆市经济信息委主任王志杰表示。

在“AI+制造”上,重庆布局“33618”现代制造业集群体系,建成178个市级先进级智能工厂、980个市级数字化车间。

在“AI +农业”上,上线运行荣昌生猪、巫山脆李、忠县柑橘、等一批“产业大脑”,建成10个未来农场。

在“AI +城市治理”上,当地深入推进“数字重庆”建设,三级治理中心集成数字化履职能力,城市运行各项指标一目了然、一屏掌控、一键调度。

9月5日,观众在智博会现场体验新能源汽车。新华社记者 王全超 摄

形成人工智能全产业链生态

本次智博会上,“生态”一词被频繁提及。

根据中国信息通信研究院发布的报告,我国人工智能核心产业规模在2024年已接近6000亿元。连续多年保持两位数增长的背后,“生态共振”的底色清晰可见。

随着以Deepseek为代表的生成式人工智能横空出世,人工智能步入以大模型开发为主导的发展阶段。

“我们预测,未来大模型的趋势将聚焦于‘AI+终端’,特别是人、车、家三大终端的深度融合。”千里科技董事长印奇说。

优质的模型离不开数据“投喂”。博览会上,2025高质量数据集建设先行先试工作(重庆)与可信数据空间国家创新发展试点(重庆)项目正式启动,率先瞄准城市治理、汽车、摩托车、医保、低空经济等领域。

“比如汽车产业搞研发,主机厂、零部件厂、检测机构等都积累了大量数据。”中国汽研总监抄佩佩说,过去,各自的数据可能不准、不全,互联互通效率不高。而有了可信数据空间,车企及其产业链上下游企业,就能把数据放在里面安全流通,形成高质量的数据集,促进研发效率提升。

9月5日,观众在2025世界智能产业博览会上观看人形机器人拳击比赛。新华社记者 王全超 摄

足球比赛笑点十足、近身搏击“拳拳到肉”……人形机器人“十八般武艺”引爆博览会气氛。具身智能更“聪明”的背后,是智能芯片、线性关节、视觉感知等关键核心技术的不断突破。

以重庆为例,当地将数智科技纳入全市“416”科技创新布局,组织实施人工智能、高端器件与芯片、核心软件等重大科技专项,加强关键核心技术攻关。

软江图灵以神经形态硬件仿真为核心,成功开发类脑芯片APU,模拟神经电路结构和脉冲神经网络,并利用神经脉冲计算原理形成新型物理模式,实现非结构化信息的高效处理。

“如今的重庆,已形成涵盖AI研发、算法设计、算力服务、硬件制造、系统集成、应用服务的人工智能全产业链生态,全市人工智能核心及关联产业规模超2000亿元。”王志杰表示。