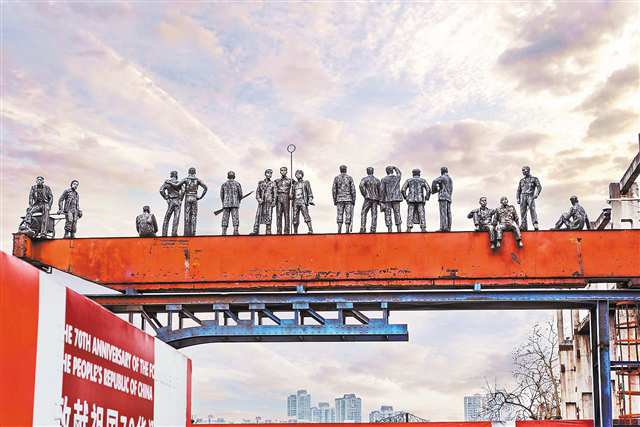

重钢十八勇士——解放前夕,为拆除国民党在厂区埋下的炸药而英勇牺牲的护厂工人。(重庆工业博物馆供图)

南岸区,中国信息通信研究院西部分院,工作人员在SG128天线暗室测试天线。记者 齐岚森 摄/视觉重庆

每一滴水珠,都蕴藏着奔腾的力量。每一个梦想,都融汇于伟大的时代。

“大国工匠是我们中华民族大厦的基石、栋梁”“要树立工匠精神,把第一线的大国工匠一批一批培养出来。这是顶梁柱,没有金刚钻,揽不了瓷器活”——在2024年全国两会上,当中车南京浦镇车辆有限公司的巾帼电焊工孙景南谈到自己对大国工匠的理解时,习近平总书记点头赞许并作出如是评价。

匠心如炬,可照山河;百业竞兴,皆赖其力。

今年是中华全国总工会成立100周年。一个世纪的风雨兼程,千千万万产业工人怀揣滚烫初心,奋战在每一片热土、每一个昼夜,为中华民族走出苦难岁月、创造中国奇迹、奔向伟大复兴踔厉奋发、勇毅前行。

风回三峡起宏图,山河为证写华章。当时代的重任交予中国西部这片雄奇山水——重庆,这座在中国经济版图上举足轻重的工业重镇,汇聚起卓越的工匠力量,在全国工运和工业发展史上写下浓墨重彩的一笔。

恰逢此际,一个“国字号”盛典——第三届大国工匠创新交流大会暨大国工匠论坛“花落”重庆。

为什么能?为什么行?答案,深植于重庆雄厚的产业根基和关乎全局的产业布局,无数优秀的工匠正以昂扬之姿扛起时代的大旗,以豪壮之音回答时代的叩问。

回眸历史

遍地英雄下夕烟

“中国人真了不起,黄荣昌创造了奇迹!”上世纪50年代,重庆钢铁公司,赴华援建的苏联专家竖起大拇指称赞道。

黄荣昌,新中国成立后重庆第一批产业工人的代表,也是新中国第一代全国劳模、全国人大代表,发明了新中国第一台机械化锯木机,并研制出剪刀式起重机、大型龙门行车等装卸设备。

他先后5次获得“全国劳动模范”称号,曾多次受到党和国家领导人接见。

可谁能想到,这位“重庆鲁班”、传奇工匠的起点,不过是重庆钢铁公司的一名普通木工。

自1950年10月进入西南工业部第一零一厂(重钢前身)木工房起,黄荣昌就下定决心改变人力拉锯作业的现状。一次次反复打磨,一次次优化细节,一次次工作总结,1952年4月12日,注定是载入重钢史册的一天,首台脚踩式锯木机试车。试车虽未成功,却点燃了更多人创新的热情。127名工人站出来,追随他继续冲锋。

1952年底,改进后的脚踩式锯木机终于试车成功!当机器平稳运转,听闻效率比手工拉锯提升了50倍、一年能为国家节约经费90万元时,黄荣昌的泪水夺眶而出——那是喜悦的泪,坚守的泪,更是大国工匠不服输的泪。

1953年,又一个历史性时刻到来:新中国第一台完全自主设计制造的机械化锯木机发出轰鸣。这台从废铁堆里诞生的“奇迹”,宣告着木工房机械化时代的来临。

一名真正的工匠,“择一事终一生”,追求卓越的步伐永远不会停歇。从木工房到工业前沿,黄荣昌以372项革新、以一颗赤诚匠心,在重庆的工匠成长史上写下厚重的一笔。

不只黄荣昌,在重庆工业发展的轨迹中,一大批优秀工人代表脱颖而出。

重庆空气压缩机厂青年刨工李秉中创下提前17天完成月生产计划的纪录,改良15种工具、改进刨床操作方法,提高工效3倍,成为机械加工行业的效率标杆。1955年,他编写的《刨床高效操作与工具改良手册》纳入重庆机械工业学校教材,改良的“复合刨刀”在全国机床行业批量生产,荣获“第一届全国工人技术革新成果二等奖”。

重庆市第三建筑公司砖工杨长诗创造了“单人使用铺灰器活动升线”先进砌砖法,超定额166%,创全市纪录,为大田湾体育场、人民大礼堂基础工程等基建项目提供高效技术支持。该方法被纳入《西南地区建筑施工操作规程》,成为此后20年重庆建筑业砌砖作业的标准方法。

重庆机床厂车工莫家瑞改进车床操作方法,提高零件加工精度与合格率,为重庆机床行业生产高精度机床部件提供技术支撑。1956年,他主导的“精密丝杠加工小组”获“全国先进生产班组”称号,小组研发的丝杠精度检测工具,被纳入机械工业部“精密零件检测标准”。

……

一大批优秀工人的奋斗历程,不仅是重庆产业工人群像的缩影,更是重庆工业发展最坚实的基石,是这座城市的精神底色。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

与黄荣昌一起,王崇伦、张明山、唐立言等6位技术革新能手联名向中华全国总工会递交《在全国开展技术革新运动的建议信》;“铁人”王进喜、“工业战线老英雄”孟泰、纺织战线“红围腰”赵梦桃……华夏大地上,他们所传递的工匠精神,成为中国工业发展史上最闪亮、最生动的注脚。

观照当下

天工人巧日争新

中国工人,真了不起。工匠精神,薪火相传。

何为工匠精神?是执着专注,是精益求精,是一丝不苟,是追求卓越,是专业敬业,是耐心坚持,是传承创新。

进入新时代,“重庆造”迎来新的变革。

党的十八大以来,重庆持续推进产业升级和动能转换,从过去依赖投资和规模扩张,逐步转向汽车、电子“双轮驱动”,装备、材料、消费品等多点支撑的发展格局。尤其是以智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造为代表的战略性新兴产业迅速崛起,为“重庆造”注入新动能。

产业是工匠生长的土壤,工匠是产业跃升的引擎。在国家战略布局中,重庆被赋予新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽的新使命。

这意味着,重庆从内陆腹地站上开放前沿,从制造大市迈向制造强市。

当前,重庆聚焦“33618”现代制造业集群体系和“416”科技创新布局,以推进产业工人队伍建设改革为抓手,加快建设产业工人发展型城市,全力构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。

“中国制造”是强国之基,是支撑经济发展的压舱石。

承百代之流,会当今之变。当“重庆制造”迈向“重庆智造”“重庆创造”,工匠精神在传承中迭代升级,催生出大批适应新时代要求的“新工匠”。

作为国家重要先进制造业中心,重庆产业门类齐全、配套体系完善,涵盖汽车、电子、装备、化工、材料等支柱产业。新一代工匠既以“择一事终一生”的坚守,更以“敢为天下先”的创新锐气,拥抱新时代、踏上新征程。

韩世海便是新一代巴渝工匠的杰出代表。作为国网重庆市电力公司电力科学研究院数字技术中心首席信息安全督查专家,他攻克“卡脖子”的数据救援关键技术,“面向电力物联网端到端安全防护体系关键技术研究及应用”填补国内同行业空白,授权发明专利8项。

在冬奥会、亚运会等重要时期,他参与电力网络安全保障,连续5年现场支撑重庆市网络安全攻防演习,筑牢网络安全坚盾。他的经历,充分展现了“新工匠”在技术创新上的卓越能力和勇于担当的精神风貌。

“新工匠”,在传承创新路上书写传奇。太极集团重庆桐君阁药厂李渡综合制剂车间制丸工段工段长、高级技师蔡苏,就是其中的佼佼者。

从传统中医药文化和中药丸剂手工泛制技艺,迈向智能化丸剂制作,数年来研究传统工艺丸剂品种100多个,推行智能化生产线替代传统生产模式项目9项。他的努力,让传统中医药文化在新时代焕发出新的活力,也为中药产业现代化发展贡献新的力量。

……

他们都是巴渝大地上的“新工匠”,以劳模和工匠人才创新工作室、技能大师工作室为平台,延续着重庆薪火相传的工匠血脉,更赋予其“创新驱动、智能引领”的时代内涵。

从青涩的青年工人成长为受人敬仰的大国工匠,重庆工会始终是托举匠心的坚实臂膀。

建好用好劳模和工匠人才创新工作室,是工会提升职工创新能力的重要途径。这些年来,市总工会以工作室建设为载体,以提升企业职工创新能力为目标,全面加强工作室建设。依托劳模和工匠人才创新工作室,搭建产业工人创新创造平台,助推新质生产力发展。

截至目前,全市累计培育各级工匠人才10694名,技能人才总量达550万人,高技能人才增至176万人,占比达32%。建成各级劳模和工匠人才创新工作室959个,选树全国和重庆五一劳动奖、工人先锋号、“最美产业工人”等先进典型8803个。7人获评大国工匠。

一个个大国工匠成长的故事,一组组让人自豪的数据,见证着重庆工匠队伍的蓬勃壮大,夯实了重庆制造的深厚底蕴,彰显了大国工匠的精神特质。

大国工匠是怎样炼成的?用蔡苏的话说,就是“坚持把工匠精神落实到每道流程上,每一处工序里,每一个产品中”。

“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的工匠精神,永不过时、永放光芒。

展望未来

直挂云帆济沧海

新时代的舞台,壮阔而璀璨;新时代的使命,光荣而艰巨。

掌握一技之长,淬炼精湛技艺,发扬工匠精神,坚持技能报国,无数工匠在平凡岗位上建功立业,实现人生出彩,在中国式现代化的新征程上,不断创造无愧于时代、无愧于人民的辉煌业绩。

工匠们的成长与发展,关乎中国制造的未来,关乎国计民生的全局。

重庆,正以高远的眼光、务实的举措,部署市委深改委重大改革项目——建设产业工人发展型城市,将产业改革纳入经济社会发展规划。

未来的产业工人发展型城市,将是一幅这样的图景——

到2025年底,建设产业工人发展型城市工作机制初步运行,全市职业院校专业设置与重点产业匹配度提升至89%;新增高技能人才6万人;培养造就大国工匠7名、巴渝大工匠50名,示范带动培育各级工匠人才1400名;支持劳模和先进工作者、高技能人才、科技人才、工匠人才等开展创新项目攻关600项。

到2027年底,建设产业工人发展型城市工作机制高效运转,全市职业院校专业设置与重点产业匹配度提升至90%;累计新增高技能人才18万人;累计培养造就大国工匠15名以上、巴渝大工匠150名,示范带动培育各级工匠人才4200名;累计支持劳模和先进工作者、高技能人才、科技人才、工匠人才等开展创新项目攻关1800项。

到2035年底,产业工人与产业发展、城市发展实现有机融合和良性互动,全市职业院校专业设置与重点产业匹配度提升至95%;累计新增高技能人才60万人;累计培养造就大国工匠50名以上、巴渝大工匠500名,示范带动培育各级工匠人才24000名;累计支持劳模和先进工作者、高技能人才、科技人才、工匠人才等开展创新项目攻关6000项。

数据显示,今年上半年,重庆规模以上工业增加值同比增长5.6%,较一季度提升2.0个百分点,制造业回升向好。这背后,正是巴渝工匠、大国工匠的默默奉献和持续创新。

苟日新,日日新,又日新。没有创新就没有中国的今天,也没有中国的明天。因创新而变的中国,尤需厚植创新土壤。

今年,大国工匠创新交流大会暨大国工匠论坛“花落”重庆。

对重庆而言,这是至高荣誉,更是巨大鞭策,将助推全市进一步营造尊重技能、崇尚工匠的社会氛围,加速“产业—科技—人才”的良性循环,为高质量发展注入新动能。

对西部而言,这是“西部领先、全国进位和重庆辨识度”的标志性成果,“以产聚才、以才兴产”的发展逻辑,为整个西部地区的技能人才生态注入活水,有助于推动区域发展、促进协同共进。

对国家而言,这是一份坚定宣言:中国坚持把发展经济着力点放在实体经济上,坚定不移建设制造强国。重庆以其产才融合、人文并进的实践,向全国展示了一条以高素质产业工人支撑高质量发展的新型工业化道路。

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

我们期待,重庆从制造大市迈向制造强市的步伐更加坚定,与新时代的“新工匠”一起,奋力谱写中国式现代化重庆篇章,奏响新时代的壮丽乐章。(新重庆-重庆日报记者 杨铌紫)